Schwerpunkte der Sammlung

Die Schwerpunkte des Sammlungsprofils der Mercedes-Benz Art Collection sind die abstrakten Avantgarden des 20. Jahrhunderts und internationale zeitgenössische Kunst. Dabei konzentriert sich die Sammlung auf abstrakt-konstruktive Bildkonzepte, kritisch-engagierte Kunst sowie repräsentative Werke und Auftragsarbeiten zu Themen wie Automobilität, Design oder Konstruktion. Das Medienspektrum reicht von Malerei, Zeichnung, Skulptur sowie Objekt- und Lichtkunst bis zu Installation, Fotografie und Video.

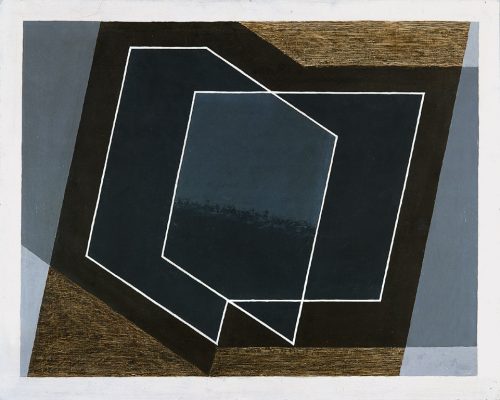

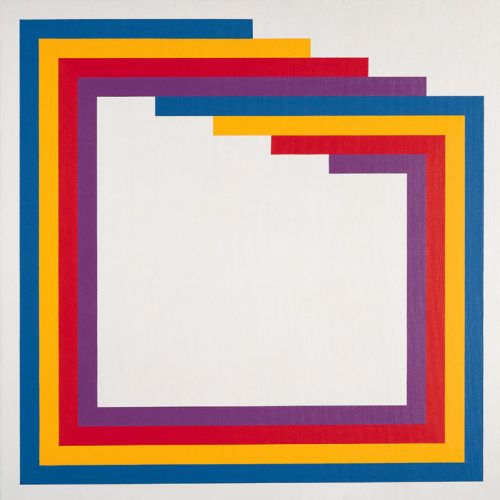

Klassische Moderne – Konstruktive und Konkrete Kunst

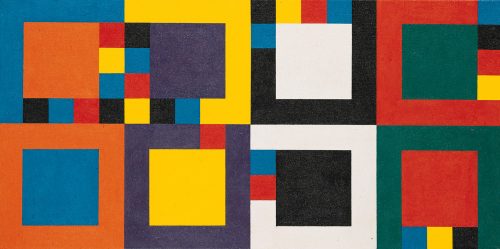

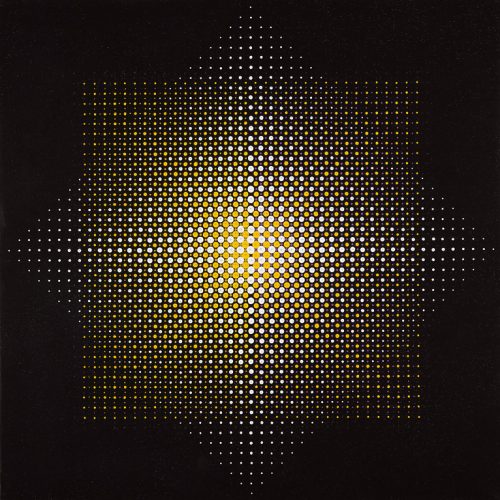

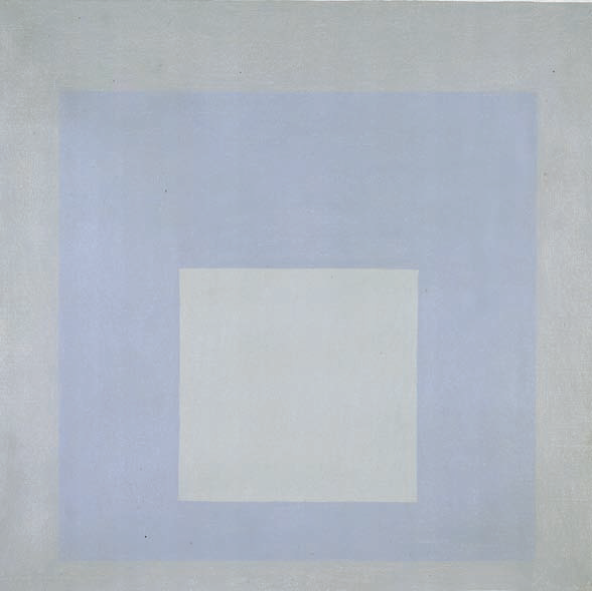

Josef Albers, Study for Homage to the Square: ›Opalescent‹, 1962

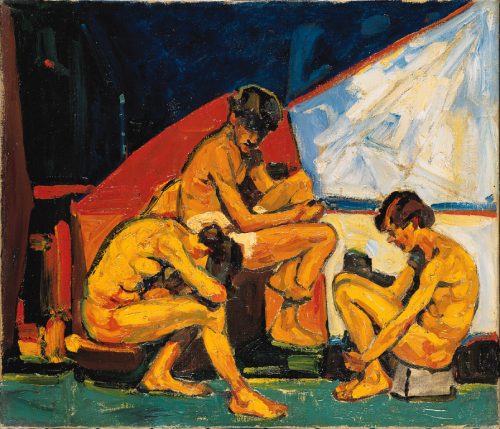

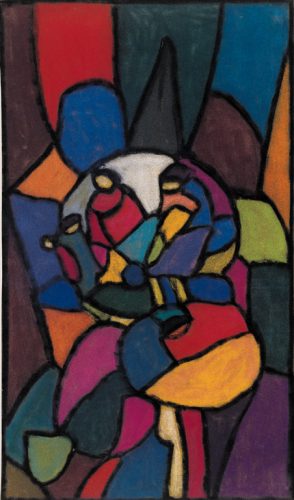

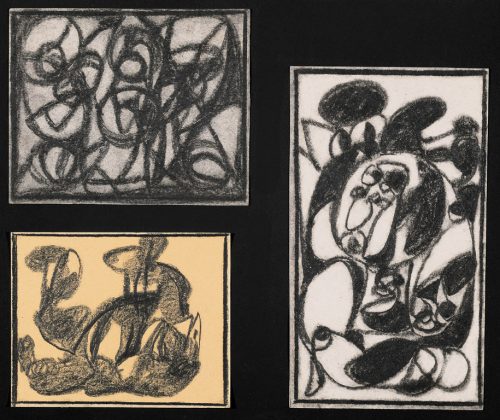

Die Werke der klassischen Moderne in der Mercedes-Benz Art Collection umfassen vor allem Malerei, aber auch Skulptur, Wandobjekte und Grafik. Die Arbeiten veranschaulichen die Entwicklung der Kunst bis in die 1960er Jahre des 20. Jahrhunderts mit Konzentration auf den südwestdeutschen Raum. Dazu gehören die Stuttgarter Avantgarde (von Hölzel bis Bauhaus) und die Konkreten Künstler (die Ulmer Hochschule für Gestaltung, die Zürcher Konkreten, Verbindung zu De Stijl). Zwei Kompositionen von Adolf Hölzel um 1910 bilden chronologisch den Auftakt dieses Sammlungsstrangs. Hölzel, der 1905 an die Stuttgarter Akademie berufen wurde, unterrichtete u. a. Willi Baumeister, Camille Graeser, Otto Meyer-Amden, Oskar Schlemmer, Ida Kerkovius, Johannes Itten und Maria Lemmé. Sie sind jeweils mit repräsentativen Werkgruppen bzw. Einzelwerken in der Sammlung vertreten. Schlemmer, dem mit acht Arbeiten aus drei Jahrzehnten innerhalb der Mercedes-Benz Art Collection besondere Bedeutung zukommt, war von 1921 bis 1928 als Lehrer am Bauhaus in Weimar und Dessau tätig.

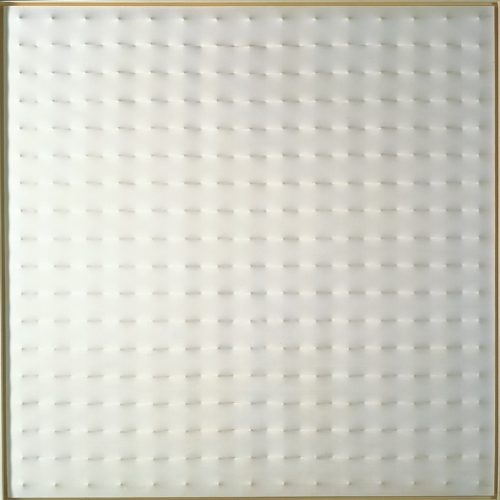

Josef Albers, dessen Biografie ebenfalls durch sein Studium und seine Lehrtätigkeit am Bauhaus geprägt wurde, emigrierte 1933 in die USA, wo er eine der führenden Lehrerfiguren wurde. Drei Werke in der Sammlung zeichnen die wichtigen Entwicklungsschritte während seiner Zeit in den USA nach. Ein weiterer Schwerpunkt der Mercedes-Benz Art Collection ist Max Bill gewidmet. Bill studierte am Dessauer Bauhaus bei Schlemmer, Kandinsky und Klee und war 1950 Mitbegründer sowie erster Rektor der Ulmer Hochschule für Gestaltung. In Paris wurde Bill Mitglied der 1931 gegründeten Gruppe abstraction – création, der u. a. auch die in der Sammlung vertretenen Künstler Arp, Baumeister und Vantongerloo angehörten. In den 1930er Jahren zählt Bill zusammen mit Camille Graeser, Verena Loewensberg und Richard Paul Lohse zum Kern der Zürcher Konkreten, deren Wortführer und theoretischer Kopf Bill bis in die 1960er Jahre hinein blieb. Friedrich Vordemberge-Gildewart – kurzzeitig Student am Bauhaus in Weimar und Dessau, Mitglied von De Stijl, Mitbegründer von die abstrakten hannover, mit Bill befreundet und späterer Lehrer an der Ulmer Hochschule – berührt alle diese Kreise und kann als wichtigster Pionier der Konkreten Kunst in Deutschland angesehen werden.

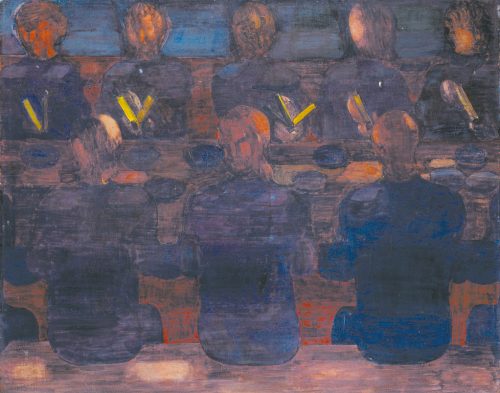

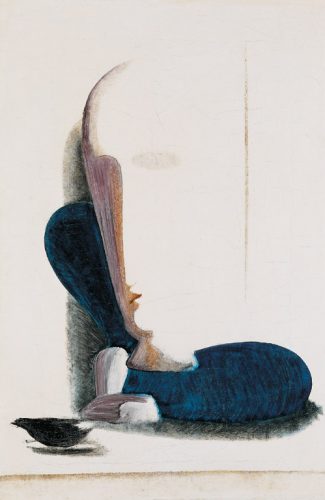

Informel, gegenständliche Malerei, Karlsruher Schule

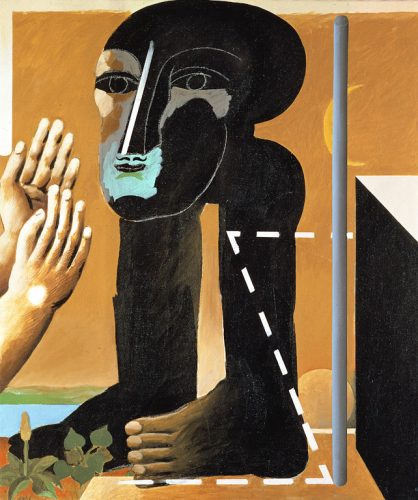

Informelle Tendenzen sind in der Mercedes-Benz Art Collection mit Künstlern wie Bernd Berner, Peter Brüning, Karl Fred Dahmen, Gerhard Hoehme, Horst Kuhnert, Uwe Lausen, Georg Meistermann, Fred Thieler und Fritz Winter vertreten. Die gestischen Weiterentwicklungen des Informel werden in den Arbeiten der Stuttgarter Maler Rudolf Schoofs und K.R.H. Sonderborg sichtbar. Zur gegenständlich orientierten Malerei, die als Gegenbewegung zum Informel betrachtet werden kann, zählen die Werke der Stuttgarter Leonhard Schmidt, Manfred Pahl, Lambert Maria Wintersberger und Ben Willikens. Auch die figürlich-expressiv bestimmte Karlsruher Schule mit ihrer ›Vaterfigur‹ HAP Grieshaber und seinen Schülern Horst Antes, Dieter Krieg und Walter Stöhrer sind in diese Entwicklungslinie einzuordnen.

Stuttgarter Schule

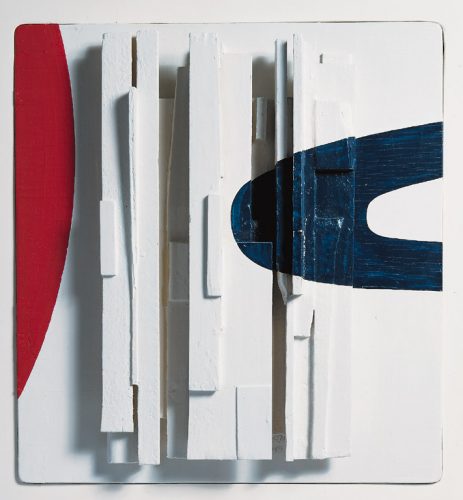

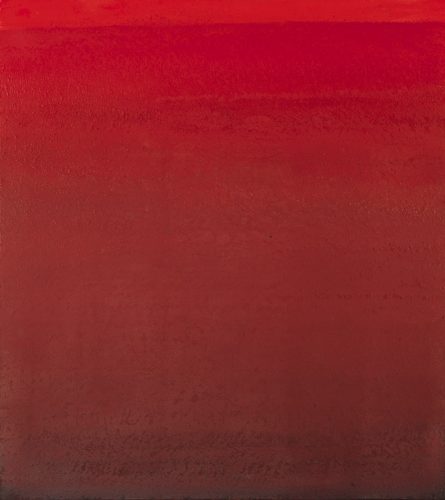

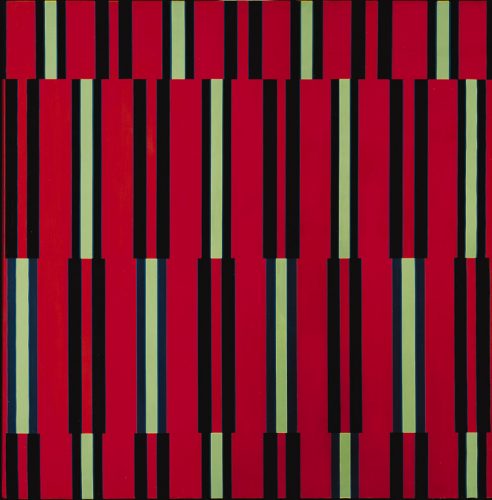

Vom Informel ausgehend bildet sich Anfang der 1960er Jahre eine Gruppe junger Künstler, die eine großflächige, das traditionelle Bildformat objekthaft sprengende Farbfeldmalerei entwickelt und dabei die Verbindung zu Architektur und Stadtplanung sucht. Dazu zählen z. B. Otto Herbert Hajek, Georg Karl Pfahler, Thomas Lenk und Lothar Quinte. Ihre Werke waren 1967 zusammen mit denen amerikanischer Zeitgenossen im Württembergischen Kunstverein Stuttgart unter dem Titel ›Formen der Farbe‹ in einer epochemachenden Ausstellung vereint.

ZERO

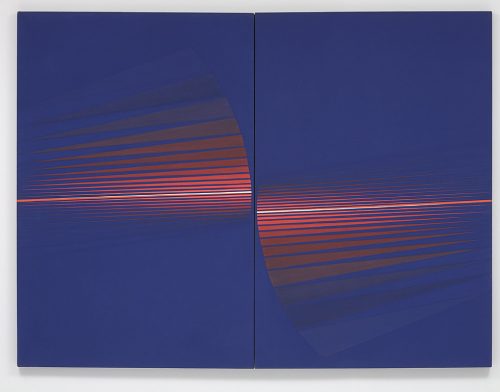

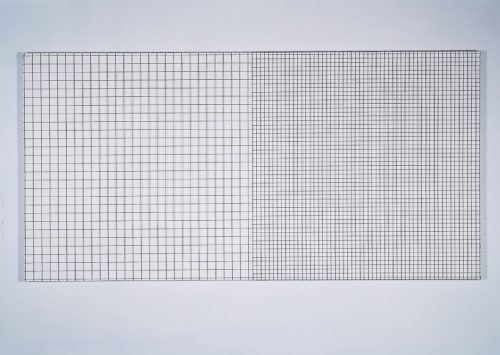

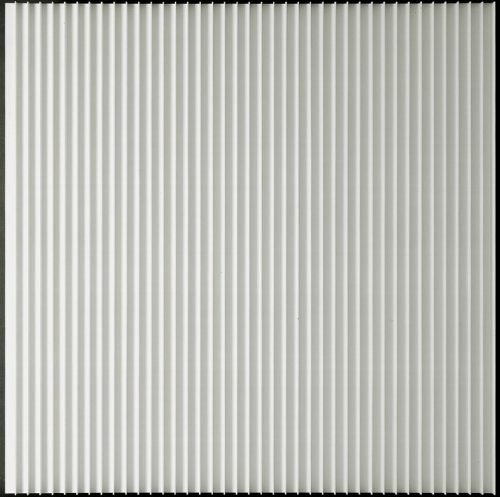

ZERO und die Neuen Tendenzen als europäische Bewegungen im Übergang zum Minimalismus sind mit Namen wie Enrico Castellani, Getulio Alviani, Dadamaino, Gerhard von Graevenitz, Jan Henderikse, Heinz Mack, Almir Mavignier, François Morellet, Jan Schoonhoven oder Klaus Staudt in der Mercedes-Benz Art Collection vertreten. Einzelgänger innerhalb dieses Spektrums, die verschiedene Strömungen berühren und sich zugleich von diesen abstoßen, sind Rupprecht Geiger, Günter Fruhtrunk und Herman de Vries. Sie setzen mit wichtigen Werkgruppen in der Mercedes-Benz Art Collection einen deutlichen Akzent.

Minimalismus in Europa und in den USA

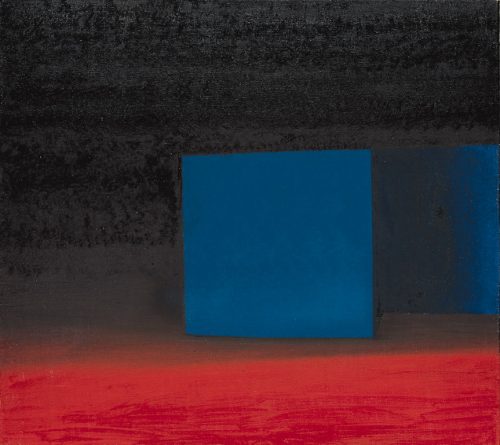

Die wichtigsten abstrakten Strömungen der 1950er bis 1970er Jahre sind geprägt durch den Rückgriff auf die ursprüngliche konkrete, konstruktive und minimalistische Kunst und deren Weiterentwicklung, allerdings mit je eigenen Akzenten in Europa und in den USA. Die Verbindung einer europäischen strukturell-konstruktiven Malerei mit US-amerikanischen Tendenzen – wie etwa Minimal Art, Farbfeldmalerei, Hard Edge oder Op Art – zeigt sich in der Mercedes-Benz Art Collection in den Werken von z. B. Adolf Fleischmann, Hartmut Böhm, Andreas Brandt, Ulrich Erben, Gottfried Honegger, Karl Gerstner, Manfred Mohr oder Anton Stankowski.

Herausragende Positionen minimalistischer Kunst in Europa in den 1960er Jahren repräsentieren die Werke von Peter Roehr, Charlotte Posenenske, Hanne Darboven, Eckhard Schene, Franz Erhard Walther und Ulrich Rückriem. Mit Henryk Stazewski, Poul Gernes, Tadaaki Kuwayama, Keiji Usami, Arakawa + Gins oder Albert Mertz kommen wichtige Künstler minimalistischer Malerei aus Skandinavien, Osteuropa und Japan hinzu. Vorläufer eines europäischen Minimalismus sind in der Mercedes-Benz Art Collection die Arbeiten von Josef Albers, Hermann Glöckner, Richard Paul Lohse oder Friedrich Vordemberge-Gildewart. Ein Referenzwerk für die reduktionistische Malerei in den USA ist ein 1969 entstandenes Bild von Robert Ryman. Parallel zu diesem Schwerpunkt widmet sich die Sammlung den – in Europa praktisch unbekannt gebliebenen – Vorläufern und frühen Repräsentanten amerikanischer minimalistischer Malerei mit Erwerbungen von Gene Davis, John McLaughlin, David Novros, Jo Baer, Karl Benjamin, Ilya Bolotowsky, Marcia Hafif, Frederick Hammersley, Oli Sihvonen, Alexander Liberman, Larry Zox oder Mary Corse. Britische Positionen aus den 1960er Jahren wurden mit Namen wie Jeremy Moon, Robyn Denny oder Michael Kidner ergänzt. Diese bilden die Basis von jüngeren Positionen in der Sammlung wie Jens Wolf, Greg Bogin, Michael Zahn, Martin Gerwers, Martin Boyce oder Natalia Stachon.

Abstrakte, konzeptuelle und mediale Tendenzen in der Gegenwartskunst

Die frühen Sammlungsschwerpunkte der Mercedes-Benz Art Collection – die reduzierte, konstruktiv-konkrete und minimalistische Richtung der Kunst des 20. Jahrhunderts – wurden seit den 1990er Jahren um Werke der 1945/1950 geborenen Künstlergeneration erweitert. Dazu gehören Ulrich Erben, Alfons Lachauer, Christa Näher, Günter Scharein, Artur Stoll, Ford Beckman, Dieter Villinger und Yuko Shiraishi.

Den Bogen von den ungegenständlichen Positionen der Nachkriegsmoderne zum multimedialen Feld der zeitgenössischen Kunst spannt in der Mercedes-Benz Art Collection vor allem eine um 1930/45 geborene Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern: John M Armleder, Charlotte Posenenske, Nam June Paik, Walter De Maria, Ulrich Rückriem, Daniel Buren, Roman Signer, Franz Erhard Walther, Imi Knoebel, Hanne Darboven, Bernar Venet, Olivier Mosset, Michael Heizer, Giulio Paolini, Peter Roehr und Joseph Kosuth. Sie alle arbeiten an einer neuen Definition des Werkbegriffs und setzen die traditionellen Gattungsgrenzen außer Kraft. Gleichzeitig beziehen sie die geistige und/oder körperliche Aktivität der Betrachtenden in den Werkprozess mit ein und verstehen das Bild in seiner weitesten Bestimmung als tragfähiges Konzept der Gegenwart. In diesem Zusammenhang sind Gia Edzgveradze, Günther Förg und Bertrand Lavier zu nennen.

Aus dem unermüdlichen Diskurs über den Bildbegriff im 20. Jahrhundert speist sich das Werk von Künstlern der Sammlung wie John M Armleder, Gerwald Rockenschaub, Peter Halley oder Andrea Zittel. Sie lassen in Neo-Geo-Bildern, Objekten, Skulpturen sowie Poster- und Videoarbeiten den Stilkanon der Moderne bereichert um die Sicht der Pop- und Fluxus-Generation Revue passieren und legen ihn in seiner historischen und ideologiegeschichtlichen Bestimmtheit offen.

Tendenzen von Minimalismus und Konzeptkunst werden seit den 1990er-Jahren weitergedacht in den Werken von Andrea Fraser, Karin Sander, Krysten Cunningham, Martin Gerwers, Gail Hastings, Greg Bogin, Andreas Schmid, Michael Zahn, Gerold Miller, Sylvan Lionni, Martin Boyce, George Henry Longly, Rupert Norfolk, Monika Sosnowska, Natalia Stachon, Leonor Antunes, Eva Berendes und Alicja Kwade. Den Übergang vom traditionellen Tafelbild zum wandbezogenen Objekt und die Aufhebung von Gattungsgrenzen thematisieren die Arbeiten von Sylvie Fleury, Bernhard Kahrmann, Monika Brandmeier, Nikolaus Koliusis, Mathieu Mercier, Alf Schuler, Beate Terfloth, Tobias Hauser, Silke Radenhausen, Eva Maria Reiner, Madeleine Boschan oder Saâdane Afif.

Substanzielle Recherchen zu neuen Bildmedien betreiben Pietro Sanguineti, Markus Huemer, Isabell Heimerdinger, Takehito Koganezawa, Tacita Dean, Albert Weis, Katja Davar, Philippe Parreno, Marcellvs L, Shilpa Gupta, Berni Searle, Sharif Waked, Maya Zack, Ilit Azoulay oder Sigalit Landau. Konzeptuelle Tendenzen von etwa 1970 bis heute haben in die Sammlung Eingang gefunden mit Werken von Dan Graham, Michel Verjux, Heimo Zobernig, Sol LeWitt, Danica Phelps, Karin Sander, Jonathan Monk, Lasse Schmidt Hansen, Andreas Reiter Raabe oder Wolfgang Berkowski.

Auftragswerke

Ein Teil der Sammlung sind Auftragsarbeiten, die sich auf das Produkt ›Automobil‹ oder auf den Komplex der Skulpturen und Wandmalereien beziehen. Wegweisend – auch für die frühe internationale Ausrichtung der Sammlung – war die Auftragsvergabe an Andy Warhol 1986 anlässlich des 100. Geburtstags des Automobils. Ein zweiter Auftrag ging an den New Yorker Künstler Robert Longo, der eine Folge von fünf schwarzweißen automobilen ›Porträts‹ geschaffen hat. Aufträge für ortsbezogene Werke gingen seit den 1980er Jahren an Max Bill, Heinz Mack, François Morellet, Walter De Maria, Ben Willikens, Tamara K.E., Gerold Miller, Pietro Sanguineti, Franz Erhard Walther, Peter Halley, Jan van der Ploeg, Patricia London Ante Paris, Martin Gerwers, Andreas Schmid, Andreas Reiter Raabe, Stéphane Dafflon und andere.

Die Stuttgarter Künstlerin Simone Westerwinter hat 2001 mit 60 Aquarellen von Namen und Autotypen ein Porträt des Unternehmens entworfen. Seitdem wurden zahlreiche weitere Auftragsarbeiten realisiert: Für das Mercedes-Benz Center Paris hat Sylvie Fleury 2006 sechs Videofilme konzipiert. Anlässlich des 125. Geburtstags des Automobils 2011 schuf der Schweizer Künstler Nic Hess gemeinsam mit der Mercedes-Benz Design Abteilung für die ›Galerie der Silberpfeile und Rennsportwagen‹ im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart eine raumgreifende Installation. Michael Sailstorfer reflektierte die Designpraxis des ›Morphing‹, indem er einen Mercedes-Benz 190E (W201) mittels Collagetechnik in eine fahrbereite Interpretation des legendären Forschungsfahrzeugs Mercedes-Benz C 111 umbaute. Der Künstler Philippe Parreno hat 2011 (als Kooperation der Mercedes-Benz Art Collection mit der Fondation Beyeler, Basel) den Film CHZ als Verbindung realer temporärer Naturprozesse mit filmischer Fiktion und Inszenierung geschaffen.

Skulpturen

Um 1989 erwarb Mercedes-Benz eine Gruppe von elf großen Skulpturen für das Werksgelände Stuttgart-Untertürkheim sowie für die öffentlichen Räume der damaligen Konzernzentrale in Stuttgart-Möhringen. Dazu zählen Hauptwerke von Walter De Maria, Norbert Kricke, Max Bill, Heinz Mack oder Klaus Staudt. Dies war der Beginn einer umfassenden Sammlung von Großskulpturen, die mit der Identität des Unternehmens verbunden sind.

Skulpturen in Berlin

Parallel zum Bau des Potsdamer Platzes sind zwischen 1995 und 2002 acht internationale Künstlerinnen und Künstler ausgewählt worden, von denen eine Skulptur erworben bzw. bei denen eine ortsbezogene Arbeit in Auftrag gegeben wurde. Die Skulpturen von Keith Haring, Robert Rauschenberg, Mark di Suvero, Nam June Paik, Jean Tinguely, François Morellet, Frank Stella und Auke de Vries setzten lange im Zentrum Berlins einen viel beachteten urbanen Akzent. Mit dem Verkauf des Areals im Jahr 2008 und der Umnutzung der Flächen hat die Mercedes-Benz Art Collection einige Skulpturen temporär eingelagert oder an neue Standorte überführt.

Skulpturen in Stuttgart und Sindelfingen

Max Bills bildsäulen – dreiergruppe von 1989 vor dem Mercedes-Benz Museum verbindet mit ihrer Höhe von 32 Metern das Werksgelände Stuttgart-Untertürkheim mit dem urbanen Umfeld. In Sichtweite dazu steht die Skulptur Tag und Nacht, 1983, von Bernhard Heiliger. Die Skulptur verknüpft geometrisch-technische Formensprache und naturhafte Momente. Sie ist der Erinnerung an die NS-Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg gewidmet. Naturhaft-erzählerische Assoziationen bestimmen auch die monumentale Bronzeskulptur Taurus (Early Forms), 1999, von Tony Cragg, die molekulare und geologische Grundelemente in die Form eines gewindeähnlichen Körpers bindet.

Die Granitskulptur Bleu de Vivre, 1986, von Ulrich Rückriem scheint wie ein Baum in seinem natürlichen Umfeld gewachsen zu sein. 2018 wurde das Ensemble durch zwei weitere Werke ergänzt: Die dynamisch-bewegte Skulptur Prince Frederick Arthur of Homburg, 1999, von Frank Stella und die geometrischen, ringförmig ineinandergreifenden Stahlelemente von Nigel Halls Big River, 1998, verbinden den hoch aufragenden, vertikalen Bau des Vorstandsgebäudes in Untertürkheim mit den horizontalen Bewegungen von Menschen und Fahrzeugen. Als Auftragsarbeit für den Eingangsbereich des Mercedes-Benz Museums, ein Entwurf von UN studio van berkel & bos aus Amsterdam, ist Franz Erhard Walthers Wandarbeit Wortfeld, 2005, entstanden. Im Inneren des Museums folgen das große Relief combillation, 1986, und eine Möbiusband-Skulptur von Max Bill, ein monumentales Fotopanorama von Walter Niedermayr sowie eine Wandmalereien von Jan van der Ploeg.

Für das weiträumige Gelände des Mercedes-Benz Werks Sindelfingen bei Stuttgart, wo die Endmontage vieler Fahrzeugtypen stattfindet, konnten seit Mitte der 1990er Jahre große Arbeiten erworben werden. Diese bündeln an verschiedenen Punkten ästhetisch die offene architektonische Struktur. Die luftige, raumbildende Skulptur Die Fließende, 1972, von Norbert Kricke steht wie ein Naturdenkmal im Freien; Gerold Millers Wandbild Plan 3 für das 2002 eingeweihte Center of Excellence überführt abstrakte Strömungen der Moderne in das 21. Jahrhundert; Julian Schnabels Bronzeskulptur Queequeg, 2010, leitet ihren Namen von der Figur des Harpuniers aus Herman Melvilles Roman Moby Dick (1854) ab.

Integration von Künstlerinnen

Die Mercedes-Benz Art Collection legt einen strategischen Schwerpunkt auf die kontinuierliche Etablierung und Förderung von Frauen in der Kunst: Im Jahr 2022 sind Künstlerinnen mit etwa einem Drittel in der Sammlung vertreten. So fanden bedeutende Einzelwerke bzw. Werkgruppen von Vertreterinnen der internationalen Nachkriegsavantgarden und der aktuellen Kunst Eingang in die Sammlung: in den frühen 2000er Jahren waren dies Dadamaino, Sylvie Fleury, Gail Hastings, Isabell Heimerdinger, Tamara K.E., Sarah Morris, Charlotte Posenenske, Elaine Sturtevant, Simone Westerwinter oder Andrea Zittel. Ab 2003 folgten Werke weiterer international renommierter Künstlerinnen wie Jane Alexander, Leonor Antunes, Jo Baer, Hanne Darboven, Ulrike Flaig, Andrea Fraser, Beate Günther, Silke Radenhausen, Berni Searle, Pamela Singh oder Katja Strunz. In der jüngeren Zeit kamen Arbeiten von beispielsweise Bethan Huws, Cao Fei, Iman Issa oder Haris Epaminonda und vieler anderer hinzu.

Jüngere Schwerpunkte

Die Mercedes-Benz Art Collection engagiert sich stark für Diversität. Ihre Sammlungspraxis ist konsequent auf die Förderung internationaler Künstlerinnen und Künstler und die Vielfältigkeit der Kulturen, Orientierungen und Anschauungen ausgerichtet. In den Jahren 2000 bis 2010 sind exemplarische Werke und Werkgruppen von Kunstschaffenden aus Australien (John Nixon, Gail Hastings, Ian Burn u. a.), Asien, Südafrika, Indien und den USA neu in die Sammlung gekommen. 2012 fanden zeitgenössische israelische Künstlerinnen und Künstler Eingang in die Art Collection, darunter Ilit Azoulay, Sigalit Landau, Sharif Waked oder Amit Berlowitz, welche die Sammlung in den Bereichen Videokunst und Fotografie ergänzen. Für die Ausstellung ›Conceptual Tendencies‹ wurde eine Werkgruppe des schottischen Konzeptkünstlers und Turner-Preisträgers 2011, Martin Boyce, erworben. Auch die Arbeiten des Franzosen Michel Verjux und des ursprünglich aus Algerien stammenden Philippe Parreno erweitern die Sammlung im konzeptuellen Bereich. Mit Natalia Stachon, Alicja Kwade und Monika Sosnowska sind auch zeitgenössische polnische Künstlerinnen vertreten.

Zeitgenössische Kunst aus China

Ein Schwerpunkt der Erwerbungspolitik 2014/2015 war die chinesische Gegenwartskunst. Rund 40 Werke von etwa 20 chinesischen Künstlerinnen und Künstlern erweitern seither die Sammlung um einen wichtigen Aspekt. Der Anstoß zu diesem neuen Sammlungsschwerpunkt ergab sich aus der konsequent und langfristig angelegten Internationalisierung der Sammlung.

Die chinesische Gegenwartskunst beginnt als eigenständige Entwicklung Mitte der 1980er Jahre – das spiegelt sich im Ankauf eines Werkes von Zhang Peili, einem Pionier der Konzept- und Videokunst in China. Brown Book No.1, 1988, ist die Dokumentation eines der frühen Mail-Art Projekte von Peili. Weitere etablierte Künstlerinnen und Künstler, von denen Werke aus der Zeit von ca. 1990 bis 2010 erworben wurden, sind Qiu Zhijie, Cao Fei, Yin Xiuzhen, Liu Zheng und Ding Yi. Der Schwerpunkt der Erwerbungen liegt dabei auf der aktuellen jungen Kunst aus Peking, Shanghai, Hangzhou und Guangdong (inkl. Hongkong) sowie Künstlerinnen und Künstler, die um 1980/85 geboren wurden.

Kunst als Netzwerk. Recherchen und Ausstellungen zu Tradition und Gegenwart des Readymade

Im Jahr 2016 startete die Mercedes-Benz Art Collection gemeinsam mit der Marcel Duchamp-Expertin Katharina Neuburger Recherchen für ein Symposium und eine Publikation der Mercedes-Benz Art Collection. Unter dem Thema ›Duchamp als Kurator‹ wurden die kuratorischen Aktivitäten Duchamps in den Blick genommen und ihre Relevanz für sein künstlerisches Werk untersucht. Aus diesen Recherchen heraus und umfänglich erweitert sind eine Reihe von Ausstellungen und Publikationen der Art Collection entstanden.

Künstlerinnen und Künstler aus der afrikanischen Diaspora

Seit dem Jahr 2019 hat sich die Mercedes-Benz Art Collection mit der Bewegung des Afrofuturismus beschäftigt. Im Zentrum dieser vor allem für die afrikanische Diaspora in den USA prägenden Bewegung steht die Rückbesinnung auf kulturelle Traditionen Schwarzer Menschen. Dem verwandt ist die sich etwa 2013 bildende Bewegung des Africanfuturism. Diese nimmt die unauflösbare Verbindung Schwarzer Menschen auf dem Kontinent und der global lebenden Menschen der Black Diaspora in den Blick. Dabei fokussiert sie sich spezifisch auf kulturelle, literarische, künstlerische und politische Traditionen, die sich in Afrika herausgebildet haben. Getragen wird die Bewegung insbesondere von Menschen mit afrikanischen Wurzeln. Ihr Antrieb ist geprägt von dem starken Willen, aus der Kenntnis des eigenen Standpunkts und aus der kulturellen Verwurzelung heraus in die Gestaltung der Zukunft einzugreifen. Dieser dynamischen, starken und positiven Perspektivierung gibt der Africanfuturism musikalische, literarische sowie künstlerische Bilder und formuliert wissenschaftliche, philosophische, technische und ökonomische Neuorientierungen.

Diese jüngeren kulturellen Entwicklungen hat die Mercedes-Benz Art Collection über die Kooperation mit und Einbeziehung von Schwarzen Künstlerinnen und Künstlern begleitet, die teils auf dem Kontinent, teils in der Diaspora leben: Mbali Dhlamini, Nnenna Okore, Berni Searle, Lerato Shadi, Buhlebezwe Siwani, Adejoke Tugbiyele und Kayode Ojo. Sie alle befassen sich mit Aspekten von Transkulturalität, gesellschaftlichen und politischen Neuentwürfen, Postkolonialismus, Feminismus und einer zeitgenössischen Perspektive auf Identitätspolitiken und Genderkonstruktionen. Werk und Position von Zanele Muholi – mit vier Werken in der Mercedes-Benz Art Collection vertreten – erscheint als beispielhafte Repräsentation des Africanfuturism. Muholis Selbstporträts wie auch die Porträts der Muholi umgebenden Menschen zeigen die Physiognomie und Ausstrahlung einer jungen, queeren Generation, die selbstbewusst Bezugnahmen auf die jüngere Historie und die kritische Reflektion des ›Jetzt‹ in ein perspektivisch offenes Selbstbild integriert.